全球气候变化问题越来越严重,世界正朝着令人担忧的升温方向前进,这既是困扰也是众人关注的焦点。在国际社会应对气候变化方面,已有不少新进展,这些新趋势为金融机构提供了许多启示,值得我们深入研究和挖掘。

气候变化影响的严峻性

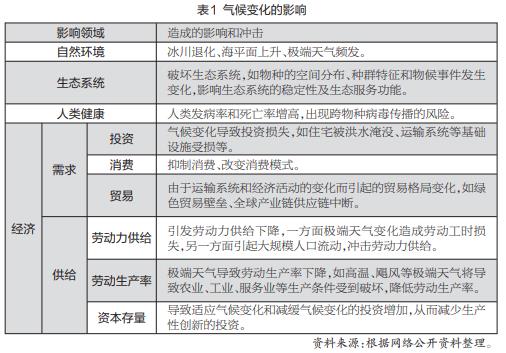

2021年10月发布的《2021年排放差距报告》指出,依照现有的减排策略,到21世纪末全球气温将至少上升2.7摄氏度。这样的结果极为严重,众多低洼国家可能面临被水淹没的威胁,尤其是马尔代夫等岛国首当其冲。此外,气温的上升还会对农作物生长产生不良影响,非洲部分粮食产区将遭受重创,进而引发粮食短缺和贫困问题加剧等严重后果。

自2020年起,全球气候变暖导致极端天气现象增多。以欧洲为例,暴雨洪水导致众多基础设施损毁及人员伤亡。气候变化带来的这些后果,让全球意识到问题的迫切性。

全球应对气候的七大趋势

现在全球气候治理的观念和做法都在向好转变。在走向多边化的道路上,许多国家在积极沟通与协作。比如在COP26会议上,国际间就设立1000亿美元的气候援助基金达成了共识。在法治化的层面,众多国家把减排任务写入了国内法。以欧洲部分国家为例,它们制定了详尽的应对气候变化的法律法规和碳税政策。

在全球低碳化进程中,各国正致力于推进低碳经济的实现。例如,丹麦积极推广风力发电,其风能产业已相当成熟。在实施策略上,他们运用了碳市场等有效途径。根据世界银行的数据,截至2021年,碳排放交易体系已建立了标准化的要素。此外,多元化的参与和绿色化趋势正促进绿色产业的成长,而强制性的政策也增强了法规的执行力。

气候变化下金融机构的现状

欧洲的央行们责任感强。荷兰央行便是其一,积极研究绿色资产配置,促使资金流向环保领域。同时,各国央行与国际机构共同构建了信息公布体系。比如美联储,正努力优化这一体系,以助市场主体识别气候风险。

金融机构在资金供应等环节扮演着关键角色,但它们目前仍存在一些问题。众多金融机构对气候变化的潜在风险评价不够全面,对气候适应和减缓策略的资金投入也相对不足,特别是在部分发展中国家。

应对气候变化金融机构的角色

金融机构在经济活动中扮演着资金供应的核心角色。在推动低碳经济的过程中,它们为绿色产业提供了资金保障。比如,中国的部分金融机构向新能源汽车行业提供了低利率的贷款,助力企业增强生产和研发能力。

金融机构在风险管理中扮演着重要角色。面对气候变化,它们能够对相关风险进行评估。在部分发达国家,金融机构会对那些碳排放量大的大型企业进行风险评估,目的是为了防范可能出现的债务风险等问题。

气候趋势对金融机构的启示

气候风险管理是首要任务,近年来气候变化影响日益扩大,金融机构需加强应对。比如在我国,煤电行业的压力测试需扩展至更多行业。此外,还应积极投身于国际间的合作。

我国与国际在绿色金融标准方面有所协作。金融机构需借鉴并采纳国际的这些标准。例如,国际上的绿色债券准则等,都是我们可以参考的,用以指导我们的业务活动,并助力国际绿色产业项目的推进。

金融机构的未来展望

金融机构在应对气候变化时,需引入更多新颖的理念与科技。比如,运用大数据来更高效地完成风险评价。

全球气候变化应对力度增强,金融机构需持续优化策略,增强对气候变化的应对能力,并增加对绿色领域的投资。如此,才能更好地跟上新趋势,确保在全球气候变化的减缓与适应中保持优势。

读者们,你们觉得金融机构在应对气候变化时,最大的挑战是什么?欢迎留言交流,给我们点赞,并转发这篇文章。