跨界联名的传统认知

在传统思维中,跨界合作和借势热点常被视为获取流量的手段。企业通过这些途径让产品更受欢迎,引发社交讨论。以某些品牌与知名IP合作推出新品为例,它们能迅速吸引公众关注。许多人认为这种营销策略只是为了短期内追求商业利益,增加流量。众多快速消费品品牌频繁进行跨界合作,使得这种现象变得司空见惯,这种做法也渐渐成为常见的营销方式。

有人对这种营销手段的持续力和效果表示怀疑。有人觉得仅凭跨领域和热门话题带来的关注是短暂的,热度一过,产品就可能被淡忘。然而,事实并非如此简单,这其中蕴含着更为复杂的商业策略。

“事”理论的内涵

铃木敏文提出的“事”理论为商业界注入了新视角。这种理论强调消费的内在意义,即消费者通过购物来展现自我。以购买限量版商品为例,消费者得到的不仅仅是商品本身,更是一种独特的体验和情感的契合,这成为他们自我认同的标志。

当前市场环境下,传统物品的吸引力正慢慢减弱。过去那种单纯依靠产品性能和特色吸引顾客的方法,其效果正变得越来越不明显。而“事”理论的提出,正是为了应对这一变化,引导企业从新的角度去洞察消费者的需求。

“事”理论与商业实践结合

腾云美式以“事”理论为武器,成功点燃了男性消费市场的热情。它为男性顾客打造了消费的合理化理由,促使他们心甘情愿购买其产品。此举颠覆了传统对男性消费的固有观念,开辟了男性市场的广阔天地。

在社会中,众多明智且见解独到的消费者不再被动地接受品牌的说教。品牌若想赢得认可,必须转换身份,从“定义者”变为“共建者”。它们需要与消费者一同探寻生活的多种可能性,并在消费领域深入挖掘消费者的深层需求。

消费需求的洞察与跨越

品牌需把握消费者心声,需跨越三个阶段。首先,要透过产品本身,洞悉消费者追求的体验,明白他们购买产品背后的真正意图。比如,顾客购买运动装备,可能是因为他们渴望参与户外活动,而不仅仅是看重装备本身。

接下来,需细心发现并打造他们所追求的“新颖体验”。企业应结合市场走向和顾客兴趣,创新产品或服务。比如,某些旅行社推出了量身定制的旅行方案,迎合了顾客对个性化旅行的期望。

文化与市场环境影响

凯尔·柴卡这位文化观察家谈到了一种现象,那就是互联网上的“迭代文化”。这种文化使得成功的作品被大量复制。这导致文化失去了个性与趣味,对品牌营销也产生了影响。品牌若想在这样的环境中崭露头角,就必须要做出相应的调整。

调查结果显示,大多数人都希望品牌更加生动有趣,超过七成的人希望品牌营销能够带来惊喜。这一点说明消费者对品牌有了更高的期待。要想满足消费者对新鲜感和趣味性的追求,品牌必须持续进行创新。

“事”理论在消费紧缩下的应用

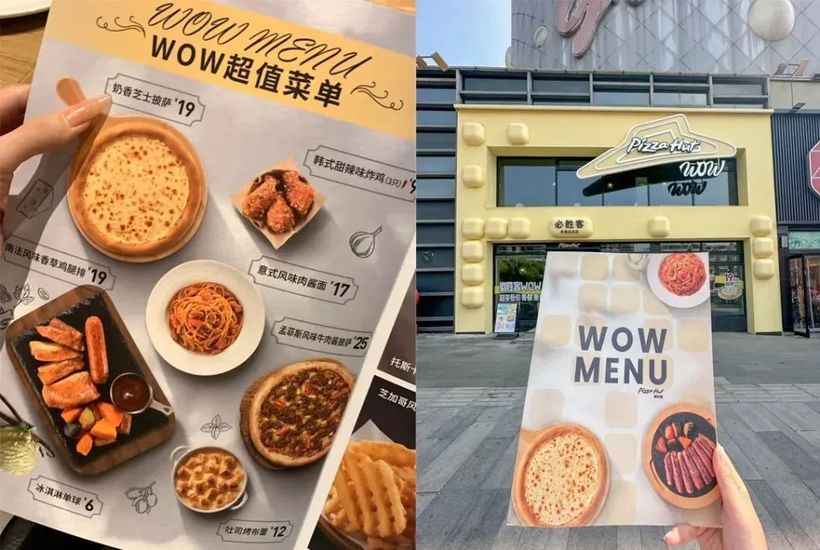

在当前消费紧缩的时期,即便商品价格不高,消费者仍需找到“购买价值”和“合理消费”的依据。不少品牌通过推出学生优惠、组合销售等方式,给消费者找到了消费的动因。比如,开学期间的促销活动,正是迎合了学生群体的购物需求。

无论是“疗愈”主题,还是“开学超级碗”这样的概念,都显现出,当商业故事从“物”转移到“事”,日常的消费行为也能激发出巨大的力量。品牌应当主动寻找故事,为不同价位的产品重新编织消费故事,以此满足消费者的情感和精神追求。

您是否赞同品牌角色应由“定义者”向“共建者”转变的看法?若觉得这篇文章有参考价值,不妨点个赞或转发一下!