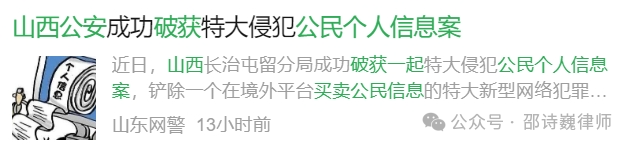

2024年4月,官方媒体披露了两起关于虚拟货币交易公民个人信息的案件。交易数据量高达上亿条,这一情况令人震惊。这不仅严重侵犯了个人隐私,还揭示了某些行业存在的问题。例如,助贷行业与这一现象有着密切关系,这值得我们高度关注。

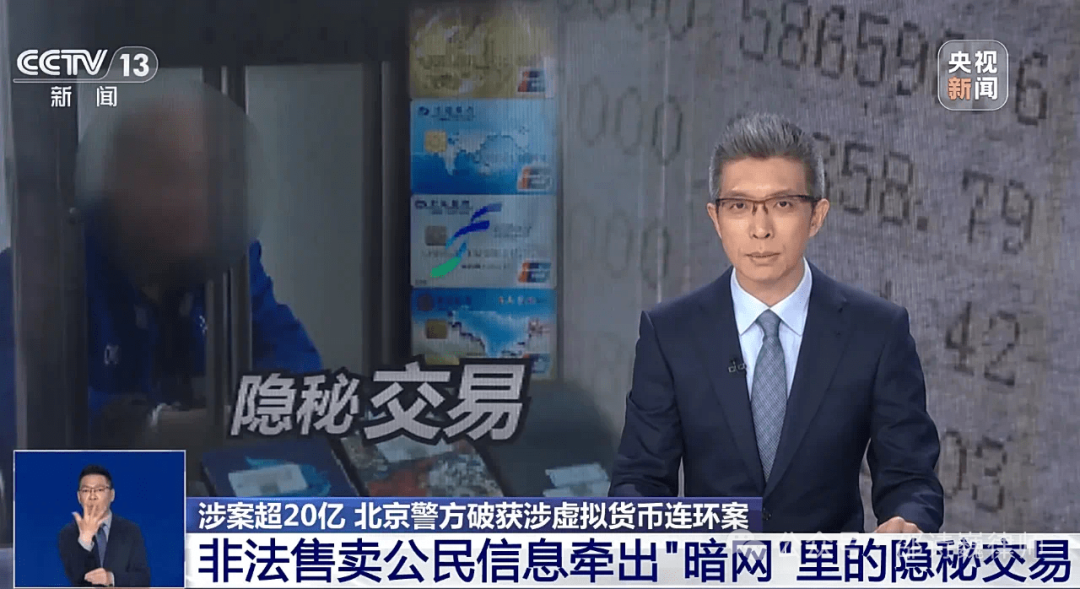

虚拟货币成交易手段

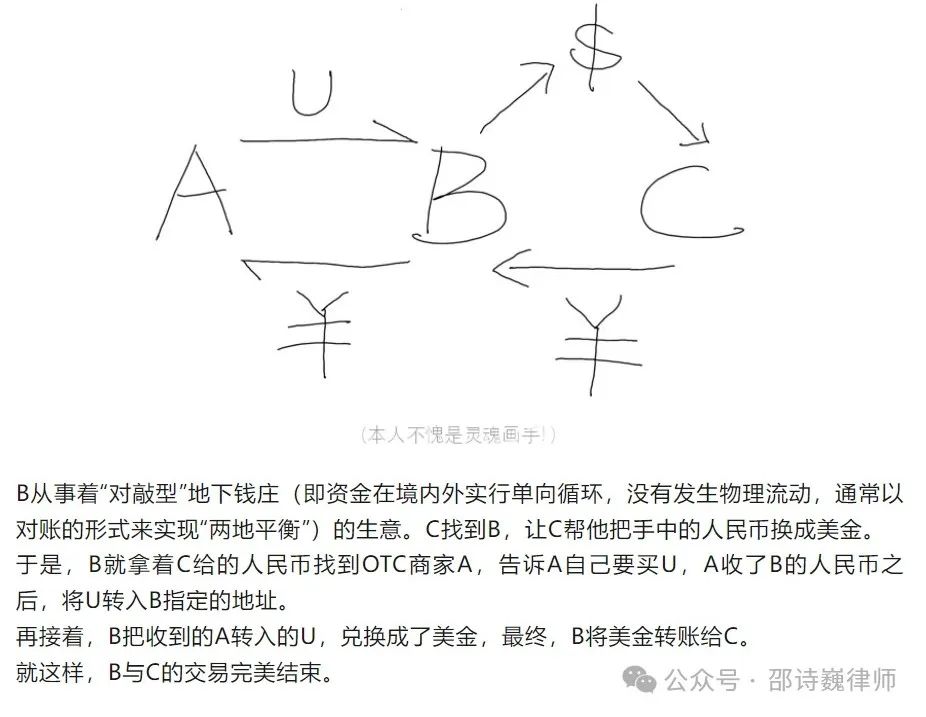

在这两起案件中,有人用虚拟货币来买卖公民个人信息。闫某在境外聊天软件群里卖身份证、手机号等,数量极多。这种新的交易方式让追查变得困难,因为虚拟货币本身就有匿名等特点。而且,嫌疑人还通过境外平台传输数据,这让执法更难。这也是为什么这类案件常发生且不易被发现的原因。执法部门必须不断提高技术和加强国际合作,才能有效应对这种情况。

个人信息来源复杂

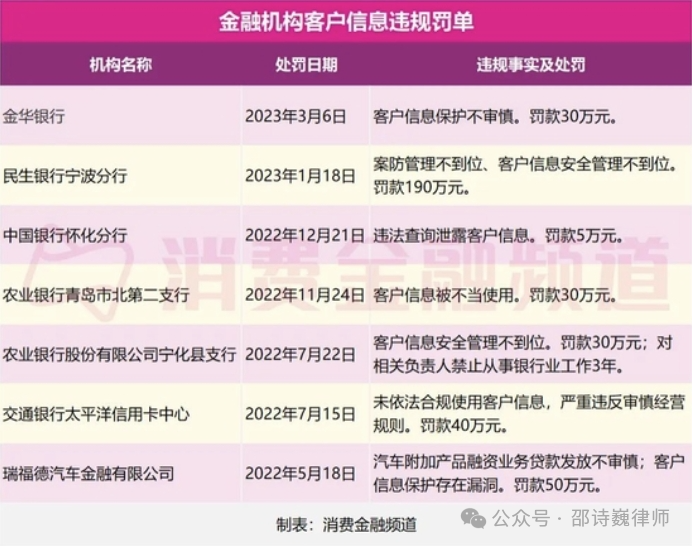

信息来源众多。不仅包括抖音、淘宝等涉及这两起案件的平台,北京高院还指出,内部人员泄露,尤其是金融机构,是主要的信息泄露途径。在助贷领域,此类情况尤为常见。许多助贷公司的法人表示,通过合法途径获取数据有限,因此不得不采取其他手段。这些行业借助工作便利,随意搜集和贩卖信息,对公民权益毫不关心。这暴露出行业监管存在缺陷,未能有效控制信息流出源头。

助贷行业信息贩卖普遍

助贷行业信息交易现象十分常见。业内普遍存在买卖个人信息的做法。邵律师指出,他所了解的助贷行业里,此类现象相当普遍。从业者为了利益,常常购买个人信息以寻找潜在客户。助贷行业里违规行为众多,这也暴露出行业在营销和客户获取渠道上可能存在不合理之处。在追求业务发展的过程中,助贷行业缺乏自律,对公民信息保护的意识相当薄弱。

背后的刑事罪名

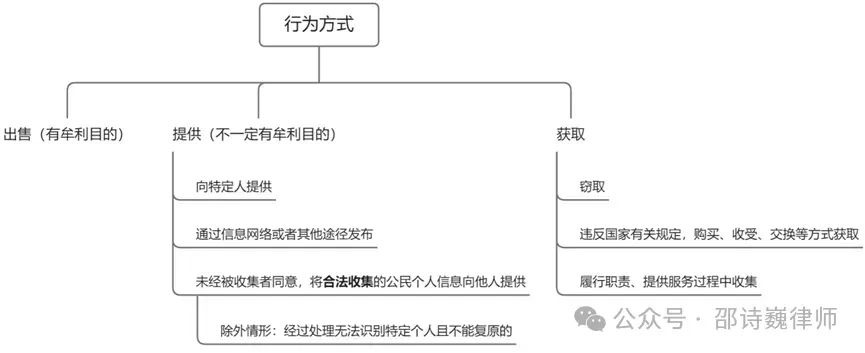

助贷行业及其相关领域存在众多刑事罪名。若公司为涉嫌买卖个人信息的行为提供技术支持、运营代管、代收代付等服务,即便符合条件,也可能触犯法律。比如,软件公司为信息交易提供技术平台,运营公司代为推广等。这表明,助贷行业的违法行为并非孤立,而是与周边势力交织成一条非法链条,每个环节都需在法律框架内受到审查。

行业乱象衍生其他违法

行业监管不足导致衍生出多种违法行为。先前对“套路贷”等非法行为的打击有所成效,但仍有一些助贷公司无照经营。一些从业者伪造资料为客户套现,随后进行非法催收。这些现象均源于助贷行业的混乱,为谋取利益不惜采取极端手段。这反映出整个产业链在信息搜集到盈利的各个环节,一旦出现违规,就可能引发一连串违法活动,带来更严重的后果。

公民隐私保护迫在眉睫

公民隐私保护问题非常紧迫。观察这两起涉及上亿条个人信息的交易案例,若不采取措施,将导致更多人隐私泄露。这些泄露的数据可能被用于诈骗等违法行为。公民个人将失去安全感。无论是信息出售方、助贷行业本身,还是司法执法部门,都应采取行动,构建更完善的隐私保护体系。

您是否对个人信息泄露的问题有所顾虑?若您觉得这篇文章有价值,不妨点个赞,转发一下,同时在评论区留下您的观点。