近期,私募股权投资领域出现了一些引人关注的变动。投资机构开始调整策略,特别是“早期、小额”投资模式变得尤为突出。这一变化背后,显现出对创新项目潜力的深入挖掘和对盈利空间的拓展的重视,投资质量正在逐渐变得比数量更为重要。

投资机构的转型压力

以往,投资公司偏好大规模投资,重视投资规模。然而,现今行业风向已变,机构不得不作出调整。回顾过去十年,美元基金在中国风险投资界占据主导,特别是在移动互联网快速发展的阶段,其比例一度超过七成。但如今,大型美元基金的数量在减少。为了持续成长,投资公司需发掘更多精巧的小项目,提升对产业的洞察能力和对项目未来趋势的预测能力。否则,他们可能面临市场淘汰的风险。这无疑给投资公司带来了巨大压力,他们迫切需要迅速调整投资策略。

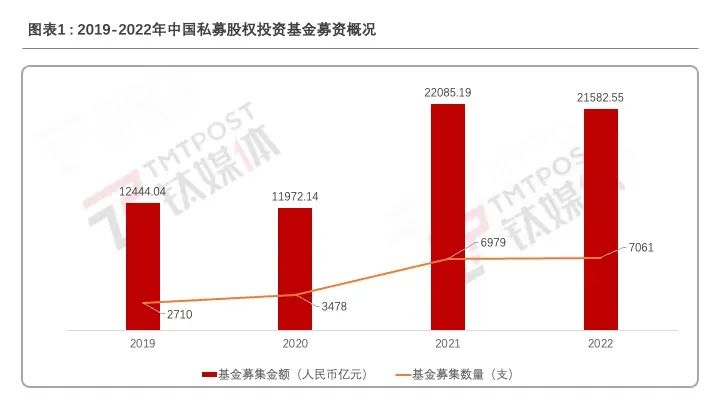

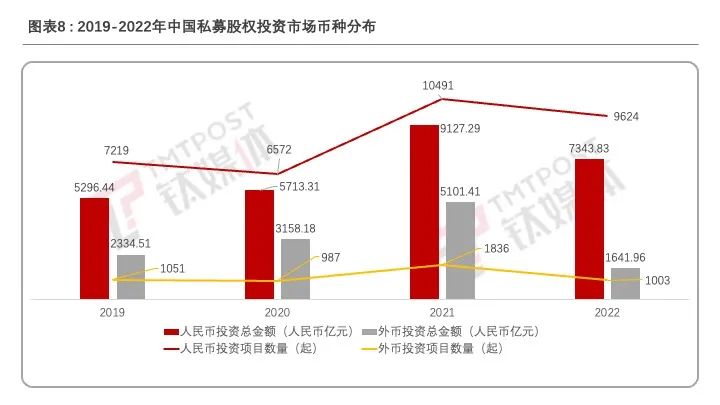

查看募资相关数据,2022年,我国私募股权领域新增人民币基金共计6974家,同比增长2.4%。这一增长态势表明,人民币基金越来越受到瞩目,众多投资机构正逐步将关注点转移到与人民币基金相关的投资方向。

募资规模两极化

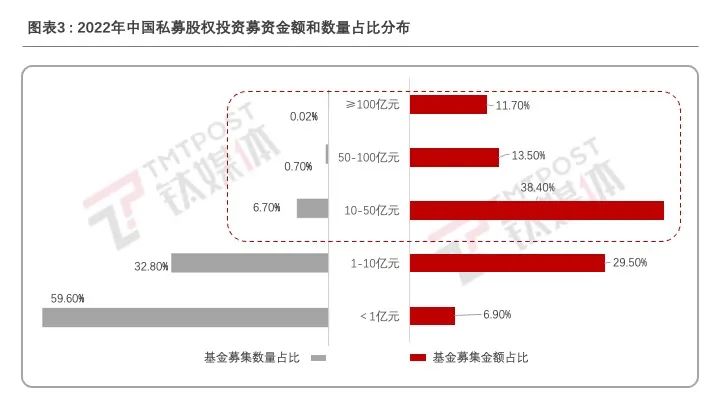

小规模基金的筹集资金有所增加。在2022年,那些筹集资金未达一亿元的基金,其筹集总额已占据了整体筹集总额的大约六成。以那些新筹集资金超过百亿的基金为例,这类基金仅有17家,但小规模基金的数量却不少。与此同时,那些管理资金超过十亿人民币的大规模基金,尽管它们在总数中占比不足10%,却掌握了超过六成的资金。2022年,这种资金筹集的两极分化现象特别明显,且这一趋势还在加剧。这种资金筹集的格局显示出,不同规模的基金面临不同的竞争环境,大型基金管理资金较多,而小规模基金数量较多,竞争相对更为激烈。

人民币基金管理人结构变化

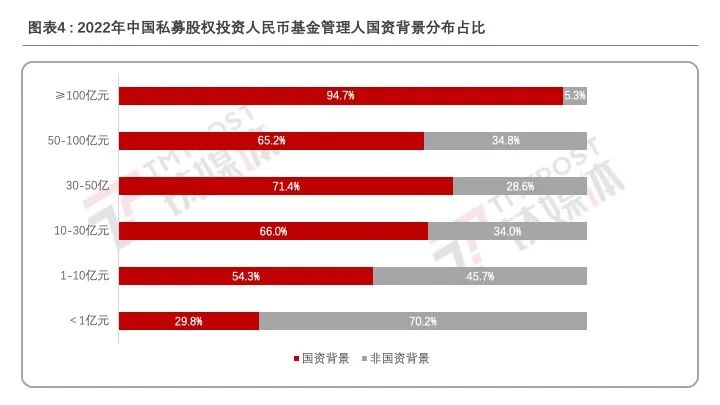

观察基金管理人的背景,我们发现,除了那些规模不到一亿的小型基金,其他规模区间的基金中,由国有资本背景的管理人主导的基金,在市场上的占比普遍超过五成。尤其是那些规模超过百亿的基金,国有资本背景管理人的比例更是高达94.7%。国有资本背景的管理人在人民币基金领域处于主导地位,这一现象表明政策等多重因素对人民币基金的发展方向产生了显著影响。对于投资机构来说,若想在人民币基金领域取得进展,重视与国有资本背景管理人的竞争态势或是寻找合作机会是必不可少的。

政策影响因素

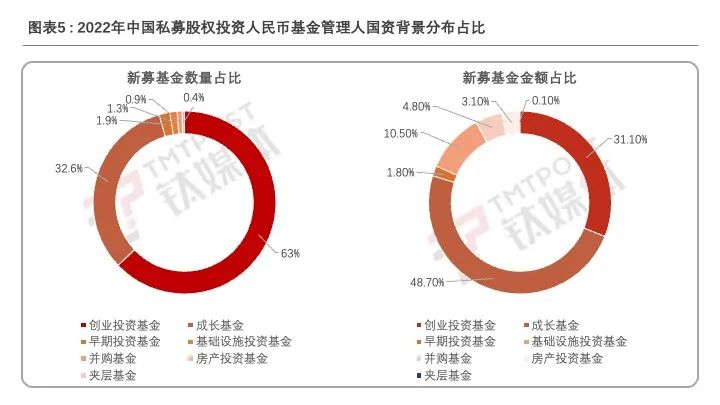

在中国私募股权投资界,政策至关重要。人民币基金必须留意国家的宏观调控。以2022年为例,房地产投资基金的规模扩大,新基金纷纷涌现,这显然和政策环境密切相关。宏观政策对专注于国内的人民币基金起到了指导作用,许多投资决策都是在政策的引导下做出的。没有政策的强力支撑,创新领域的资金吸引将面临困难。

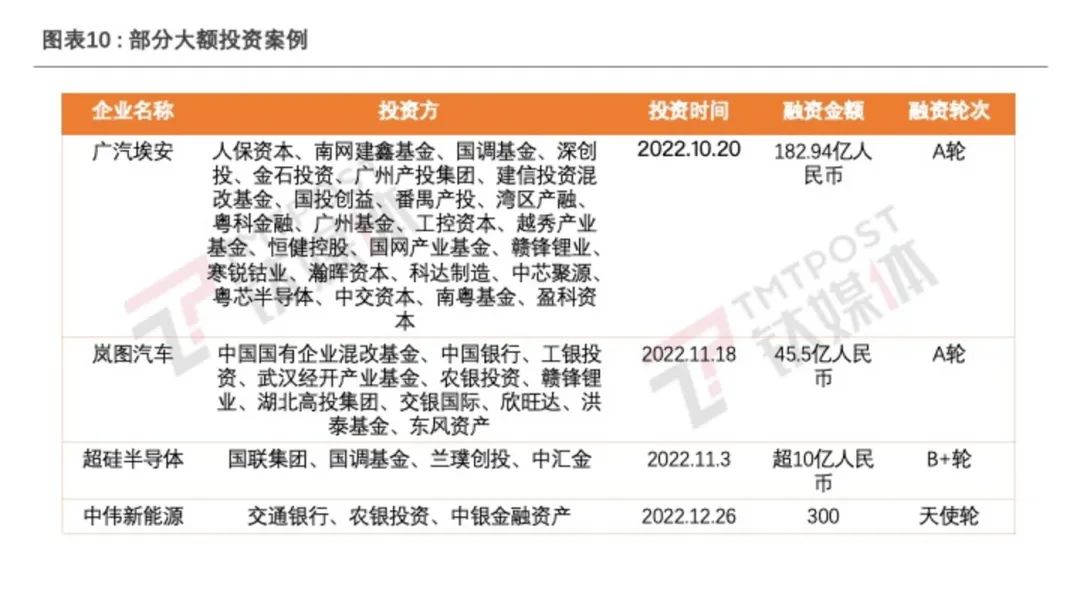

特定领域融资增长

某些领域的发展引起了广泛关注。去年,汽车业在资金募集上取得了显著进步,无论是融资的次数还是总额都有大幅增长。这背后可能是因为科技进步和汽车技术的革新吸引了投资者的兴趣,也可能是市场需求的推动。而与此同时,上市公司的融资情况却呈现出截然不同的景象。

上市企业融资变化

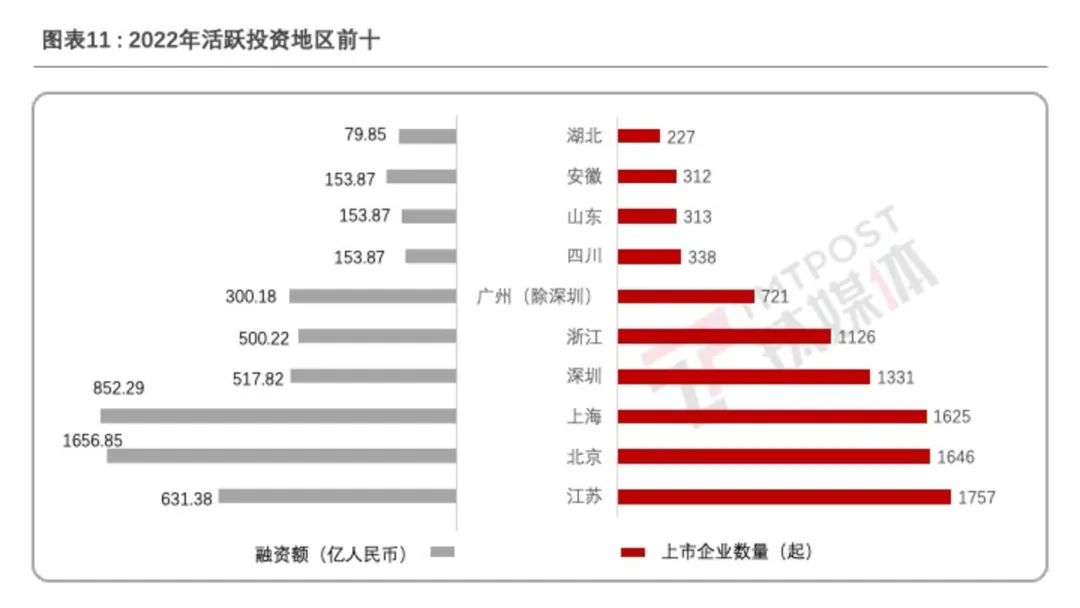

2022年,国内外的上市公司数量和首次公开募股的融资额均有所下降。即便港股市场调整了上市要求并实施了相关措施,上市企业数量依旧在减少。香港交易所共有74家中国企业挂牌,其融资额同比也大幅减少。而在美股市场,情况更为严重,由于中美关系紧张和监管政策的影响,上市企业数量和融资额均大幅减少。这一现象反映出国际资本市场环境的变化,以及国内资本市场竞争的加剧。

您是否认同投资机构偏好初期、小额投资的这一动向?咱们在评论区聊聊各自的观点。此外,这篇文章不妨也给个赞,或者分享给更多人看看。